El fin trágico de Alfredo Plumet

[Cuento - Texto completo.]

Juan Carlos OnettiUn problema policial

Alfredo Plumet mira el reloj; son las dos menos veinte. Vacía su vaso de coñac, enjuga con los dedos su corto bigote y se levanta del asiento.

—Me excusaréis, amigo mío; es hora de irme.

—Vamos —dice Adela—, todavía tienes un minuto.

—También dos —insiste Luciano Dirán, antiguo compañero de liceo de Alfredo, que era ese día el invitado—. Por una vez que llegues tarde…

Plumet sacude su huesosa cabeza.

—No, mi viejo; tú conoces mis principios. En veinte años que estoy en la Papelería Salustín, siempre he oído dar las dos en mi escritorio… Nunca un retardo; nunca un día de ausencia. Siempre he sido así, a pesar de estas jaquecas. Pero yo no creo que estás obligado a salir —se apresura a agregar viendo a su amigo que se pone de pie—. ¡Cuando se tiene la suerte de ser un alto empleado!… Toma, pide a Adela que te llene el vaso.

Besa a su mujer en la frente, aprieta la mano de Luciano, va a la percha próxima, descuelga su gacho, único tocado que, según él, conviene a un contador digno de ese nombre. Y, al pasar delante de la puerta vidriera del comedor, tamborilea sobre los cristales y dirige un largo saludo a Adela y a su amigo, que respondieron levantando los vasos en alto.

Alfredo Plumet pertenecía a esa minoría de individuos tan poco numerosos, ¡ay!, que tienen el cuidado de no importunar a los demás. Y es así que, según su costumbre, no golpea la puerta, y usa la llave para cerrar, una vez que ha pasado.

Después, con paso ligero, desciende los tres pisos. Pero, al llegar a la vereda, se desencadena una violenta tempestad que ninguno hubiera podido prever.

Nadie volvería a ver al desdichado vivo.

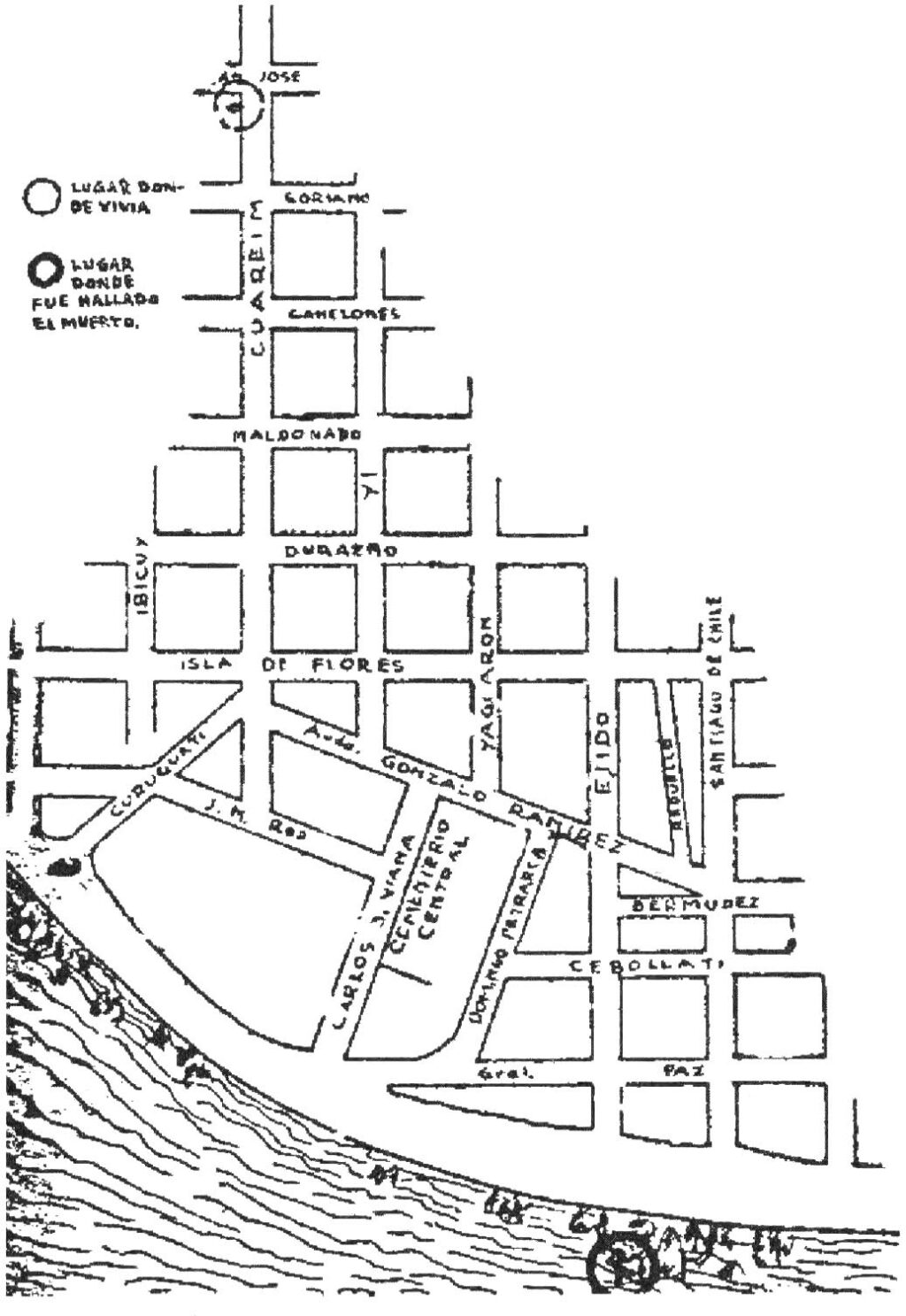

Hacia el atardecer unos vagos descubren el cadáver de Alfredo Plumet sobre unas rocas de la Rambla Sur, detrás del Cementerio Central, a unas cinco cuadras de la chimenea de incineración que está en Curuguatí y Rambla. La autopsia reveló que la muerte se debía a una fractura de cráneo.

La investigación

—¿Y entonces? —pregunté, cuando el comisario Luponi terminó su relato.

El policía estaba recostado sobre su butaca; los pulgares en el chaleco, el eterno cigarrillo inglés en los labios.

—Entonces, es muy reciente todo. La medicina legal descarta el suicidio y declara que no ha habido transporte del cadáver; pero se encuentra en la imposibilidad de asegurar si fue asesinato o un accidente. El golpe puede haber sido dado con un elemento contundente, pero también es igualmente verosímil una caída mortal. Usted conoce el lugar. La costa se encuentra justamente al lado de la Rambla que está, en parte, protegida por la nueva muralla. Ésta carece de adecuada protección en ese sitio donde los vagos han encontrado el lúgubre hallazgo. Alfredo Plumet ha podido caer y quebrarse el cráneo contra una roca. La lluvia ha borrado toda huella, pero el hecho de que se hayan encontrado en sus bolsillos su cartera y su reloj de oro elimina la hipótesis del crimen. Agrego que el deceso debe haberse producido alrededor de las tres de la tarde… Y ahora usted sabe tanto como yo.

Miro a Luponi con estupor.

—¿Usted ha descubierto la verdad?

—Pero, ¿cómo ha podido usted?…

Me señala su carpeta, donde están alineadas algunas hojas, tres fotos y un plano de Montevideo a medio desplegar.

—Aquí tiene usted el plano del departamento de Plumet. Luego un plano de la Seccional 4.a con los arrabales de Palermo. Ya le había dicho que Plumet vivía en la calle Cuareim número… Le señalo, por si acaso lo ignora, que los números impares se encuentran sobre la vereda de la derecha partiendo de la Casa de Gobierno hacia el mar.

—¿Y qué importancia tiene eso? —pregunto cada vez más estupefacto.

—Una importancia capital. Es muy posible que si tuviera el domicilio un número par, Alfredo Plumet viviría aún.

Era un pequeño funcionario

Miro los documentos. Una de las fotos representa un hombrecillo de figura correcta, llevando un gacho y cuello almidonado. La cara era anónima, los rasgos suaves.

—Un muchacho humilde, tímido y pulcro; viviendo en la timidez perpetua de no molestar a la gente; temeroso en extremo y muy económico. Naturalmente un empleado modelo, serio, honesto, puntual. Trabajaba desde hace veinte años en la casa Salustín Hermanos, de la calle Juan Carlos Gómez.

—¡De la calle Juan Carlos Gómez! —grito yo.

—Sí, en el barrio Sur.

El comisario silba irónicamente.

—¡Eh, eh, eh! Usted hace progresos.

—¿Qué es ese papel? —interrumpo con irritación.

—Una nota del Observatorio Nacional Meteorológico concerniente a la tempestad que se desencadenó ayer sobre Montevideo a la una cuarenta y cinco, con algunos detalles técnicos, sin interés, por otra parte, para nuestra información. En cuanto a las dos fotos: la casa de la calle Cuareim y el lugar donde reposaba el cuerpo, no presentan interés práctico.

—¿Y es con la ayuda de eso?…

—Que yo he podido reconstruir el drama, y que usted lo reconstruirá igualmente si tiene, aunque sea en pequeña parte, el don de la observación.

—Eso no es serio, ¡vaya! Y admitiendo que se tratase de una venganza, ¿cómo quiere usted que yo llegue…?

Golpea con el puño sobre su escritorio.

—¡Caramba! Comprendo sus dudas; había olvidado lo principal: sepa que he encontrado en la percha el paraguas del muerto. Y ahora, ¿entiende?

Y usted, amigo lector, ¿entiende?

Solución del problema policial

—Ensayemos juntos hacer la luz en este asunto. Acabo de decirle que yo había encontrado el paraguas de Plumet en el perchero. Éste había olvidado llevarlo, ya que nada hacía prever la tormenta. Pero la lluvia empieza a caer. Yo le pregunto, entonces, ¿qué debió haber hecho este hombre metódico y cuidadoso en tal circunstancia y según su costumbre? Sabemos que Plumet tenía horror al ruido. Evidentemente debió regresar a su casa tan sigilosamente como había salido, yendo hasta el perchero. Y para hacer esto debió pasar frente a la puerta vidriera del comedor, donde dejara a su mujer y a su mejor amigo. Los cuales, claro está, se encuentran a mil leguas del señor Plumet.

—¡Qué! —grito yo—. Adela y Luciano…

—¡Pero sí…! La eterna historia.

Como un sonámbulo

Vuelve a irse, silencioso, como había llegado, y se pone a caminar bajo la lluvia, al azar, derecho hacia adelante. Consulte ahora el plano de Montevideo. Nuestro hombre ha enfilado la calle Cuareim, cruzando Soriano, Canelones… Derecho, siempre derecho, y sin cambiar de vereda. Recuerde mi insistencia sobre los números impares. Si hubiera vivido en la acera de enfrente, no hay dudas de que, al llegar a Gonzalo Ramírez, hubiese seguido por esta avenida y no por Curuguatí. Podemos suponer que, en este caso, el epílogo del drama hubiera sido muy distinto. Pero dejemos las suposiciones y volvamos a los hechos. Llegado a la rambla, el esposo engañado cambia de dirección. Dobla hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no puede resistir a la atracción que una corriente de agua ejerce siempre sobre nosotros. El pobre no seguirá mucho tiempo por la rambla. Es, en efecto, una especie de sonámbulo que avanza sobre el camino resbaloso, sin la defensa ya del parapeto. El más ligero obstáculo: un agujero, una piedra, cualquier desperfecto del suelo, significa la caída mortal…

*FIN*