El vicio del alcohol

[Cuento - Texto completo.]

Juan EmarAnoche, desde mi cama, oí el grito ronco de una mujer que gozaba.

Anoche oí detenerse el reloj dos minutos esperando a la Luna que a su vez se había detenido para ver, en su propia sombra de la calle, dos perros que se batían.

Anoche canté, solo, de espaldas:

Voy para mis montañas

A pedirle a Dios

Pa estas penas mías

Nieve, viento y sol.

Oí mi canto. Lo cual es altamente absurdo.

Consideré también altamente absurdo cómo están organizadas sobre esta Tierra las cuestiones del sexo. Pues todas las muchachas hermosas deberían estar desnudas, de espaldas, atadas con gruesas cadenas, y con los muslos abiertos, totalmente abiertos. Entonces se las podría azotar sin piedad.

Pero no hay organización alguna. Al menos mientras las estrellas no nos expliquen todas sus distancias reducidas a entre ambas manos, y al menos mientras los obispos no vistan del verde de los musgos de los pantanos sosegados.

Nada de lo anotado es arbitrario. Entre esos tres elementos —muchachas atadas, estrellas y posibles obispos vestidos de verde— he visto siempre una filiación absoluta. Prueba de ello es que no he puesto otros elementos sino los anotados. Ahora bien, que yo, hoy día y hasta hoy desde 42 años, no pueda desmontar y luego explicar con claridad de cerebro bien organizado tal filiación, no es prueba alguna de su no existencia. Debe pensarse que tampoco puedo dilucidar cada uno de los elementos que la forman. Sin embargo, nadie duda de su realidad. Desafío a quien sea a que me desmonte y explique una muchacha aunque él mismo la haya atado. Desafío una explicación convincente sobre las estrellas aún si se dispone de todos los telescopios del mundo, pues los telescopios mismos necesitarían una explicación ya que solo existen por la explicación abstracta que antes el cerebro fabricó. Desafío a cualquier humano a que tome a un obispo, le quite sus vestimentas habituales y las reemplace por las de un tono exacto al verde de los pantanos sosegados. Luego que se siente frente a frente del obispo —que fume o no fume, absorba o no rapé, me es igual—, y con voz nítida me explique lo que realmente acaba de suceder. ¡Desafío! Y, por otro lado, que se presente quien dude de la existencia de muchachas, estrellas y obispos. Por mi parte, espero alguna vez explicar todo esto debidamente. Sigamos, pues, con las cuestiones del sexo.

Podrían tener solución más rápida. Sería ella si pudiésemos encontrar placer en hacer el amor con largas tiras de terciopelo. Esto tampoco es arbitrario. Puedo rehacer aquí una argumentación semejante a la anterior. Pero esto me quitaría mucho tiempo y es necesario, es urgente, que pronto, antes que termine el grito de esa mujer que goza, es indispensable que todos los hombres bien nacidos, todos cuantos nos emocionamos ante las voces de Patria y Virtud, es impostergable que luchemos tenazmente en contra del vicio del alcohol.

Mas para esto hace falta un muchacho esbelto, moreno, de ojos claros, que vestiríamos con una malla muy ceñida de color corteza de almendra y que tocaríamos con un gran sombrero, un sombrero planetario, el sombrero en sí mismo y en su total grandeza. ¡Oh qué magnífica, oh qué soberbia cosa es un sombrero!

Yo, aquí en casa, tengo diez y siete. Juro solemnemente que hace ya nueve años que jamás me he acostado sin antes haber orinado varias gotas sobre cada uno. Luego cojo un pequeño fusil de salón y hago fuego sobre los diez y siete, uno tras otro. Volvamos al muchacho.

¡El sombrero inimaginable!

El muchacho debe esperar algunos minutos.

He tomado un cajón parafinero, de madera bruta. Tiene cinco costados. Es decir, tiene un hueco que cubro con un vidrio para que no se pueda tocar lo que hay dentro, pero sí se pueda ver. Listo.

Hay a un costado cinco botellas que crecen de tamaño a medida que se alejan del vidrio. Al otro lado hay otras cinco iguales. Se juntan al fondo. Así:

En las dos primeras se lee: Cerveza; en las segundas: Vino; en las terceras: Pisco; en las cuartas: Whisky; en las quintas: Alcohol Puro.

Símbolo expresado:

Las botellas crecen de tamaño: el alcohólico necesita cada vez más alcohol.

Junto con crecer las botellas, crece el grado de alcohol del contenido.

Símbolo expresado:

El alcohólico no solo necesita mayor cantidad sino que también aumentar la potencia del mismo, desde cerveza hasta alcohol puro.

En el primer plano, al centro, se yergue una rosa artificial. Así:

Símbolo expresado:

Bajo la influencia de los vapores alcohólicos todo lo vemos color de rosa, como una rosa. De ahí la rosa.

Pero la rosa es artificial.

Símbolo expresado:

Nada de lo que vemos color de rosa tiene, de verdad, tal color. La vida sigue. La vida es negra.

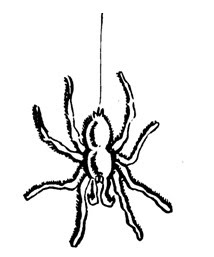

De lo alto, sobre la rosa, cuelga de su hilo, una tarántula velluda. Así:

Símbolo expresado:

Las tarántulas, sobre todo las velludas, son repugnantes, asquerosas, infernales. A eso lleva el vicio del alcohol: a convertir a uno en un ser repugnante, asqueroso e infernal.

No se olvide que la tarántula queda sobre la rosa.

Símbolo expresado:

La verdad está sobre la mentira.

Cada cual puede hacer esta construcción simbólica en su propio domicilio. Pero, si se quiere que alcance a las masas, hace falta algo más:

¡El muchacho!

Y el sombrero.

El muchacho con su sombrero debe colocarse tras el cajón y el cajón debe colocarse al centro de una plaza pública. El muchacho debe ponerse a gritar:

—¡Acudid! ¡Acudid!

Entonces, sí, acudirán las masas y, al ver todo aquello, huirán para siempre del vicio del alcohol.

Si los hombres no bebiesen, tal vez habría posibilidad de atar algunas muchachas y azotarlas. Así las estrellas podrían seguir su camino, los obispos seguir con sus sotanas habituales y las liras de terciopelo no temer violación alguna.

Pero hace falta el sombrero. Recibiré todos los modelos que se me envíen.

Anoche oí el grito ronco de una mujer que gozaba.

Luego sopló el viento. Se lo llevó todo. Se llevó un obispo que depositó, tras ocho siglos de vuelo, en medio de la Vía Láctea.

Ese obispo puede ser allá nuestro representante en la lucha tenaz en contra del vicio del alcohol. Solo que… hay que buscar medio de enviarle cuanto antes un muchacho esbelto, moreno, de ojos claros. Él allá se encargará de vestirlo como sea necesario. Acaso, dado el clima, con arena.

Como sea, ¡hay que luchar! Al fondo —¡no lo olvidéis!— están las muchachas atadas con cadenas. No lo olvidéis: ¡podréis azotar sin piedad!

Anoche oí el grito ronco de una mujer que gozaba.

Un momento después me tomé una copa de alcohol puro. Y lloré sobre las desventuras que afligen a mis semejantes.

Luego tomé una copa de whisky. Lloré sobre cuanto tienen que sufrir, a causa de mis semejantes, los animales y las aves de nuestro planeta.

Luego tomé una copa de pisco. Lloré por los reptiles, los peces y los insectos.

Luego, una copa de vino. Lloré por las flores, las hojas, los frutos, por las raíces que se entierran suelo abajo.

Por fin tomé un vaso de cerveza. Y lloré por nuestros hermanos, nuestros tiernos y dulces hermanos que no hablan, que no crecen, que no fornican: los minerales.

Entonces me encomendé al obispo de la Vía Láctea y le imploré tuviese a bien pedirle al Sumo Hacedor hiciese caer sobre la Tierra una lluvia abundante de agua de Su Reino o de las simples nubes si el tedio en aquel instante lo dominaba.

Llovió.

Estiré ambas manos juntas. Me incliné sobre ellas. Bebí, bebí agua, agua inocente y celeste.

Apareció Pibesa, lenta, regular, sobre sus empinados taconcitos rojos.

Sonriente, se dejó atar con cadenas gruesas.

Desnuda, clara, lejos de toda sombra de alcohol. Clara diáfana. Su cabellera de oro viejo y oscuro; su sexo de oro vibrante. Sus pies con las dos largas gotas sangrientas de sus taconcitos. Las cadenas mudas.

La azoté sin piedad.

La azoté con el látigo hecho de cuero de potro. Un potro manso y sosegado. Aquel que, cuando yo niño, muy niño, me paseó con tranco lento por sobre el primer cerro que veía.

La azoté más y más.

Entonces todo el barrio, todo Santiago, todo Chile, toda América oyó, en medio de la noche, el grito ronco de una mujer que gozaba.

FIN